クルクミンと歯周病予防

歯周病は人類史上最大の感染症であり、成人の約8割が罹患しているといわれています。サラヤは1952年の創業当初より、医療施設や食品衛生分野など厳しい衛生管理が求められるシーンで使用される製品を開発するため、常に最先端の技術を駆使し研究開発を進めてきました。70年の細菌研究により、口内環境が全身の健康に与える影響に着目し、口腔ケア製品の研究開発に取り組んでいます。

1. 口腔内フローラとは 2. 歯周病とは 3. ウコンに含まれる成分「クルクミン」の選択的な抗菌効果とは 4. まとめ:クルクミンが口腔内フローラを整え、歯周病予防の新たなアプローチに 5. 研究成果 6. もっと詳しく 7. もっとすごい、クルクミン

1. 口腔内フローラとは

お口の中には、700種類・1,000億個以上の細菌が存在し、歯面や粘膜、歯周ポケットなどで集団(フローラ)を形成しています。その集団を口腔内フローラと呼びます。

口腔内フローラには、良い働きをする善玉菌・悪い働きをする悪玉菌・強い方の味方をする日和見菌が混在し、3つのバランスが保たれている状態が理想です。これらの菌がバランスを取り合い、外部からの菌を撃退する働きで口腔環境を守ってくれる一方、歯磨きをおろそかにしたり、免疫力が低下し悪玉菌が繁殖すると、口腔内フローラが乱れ、歯周病につながる恐れがあります。

2. 歯周病とは

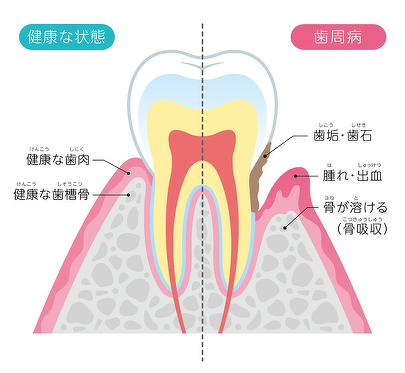

歯と歯ぐき(歯肉)の隙間(歯周ポケットという)から侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こした状態(歯肉炎)、それに加えて歯を支える骨を溶かしてグラグラにさせてしまう状態(歯周炎)を合わせて、歯周病といいます1)。

1) E-ヘルスネットより https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-03-001.html

3. ウコンに含まれる成分「クルクミン」が持つ選択的な抗菌効果とは

歯を失う原因の第一位と言われている2) 歯周病。その予防にはウコンに含まれる成分「クルクミン」が効果的であることが研究によって分かってきました。クルクミン(学名:Curcumin)はウコンなどに含まれる成分としてよく知られている黄色のポリフェノールです。抗菌作用や炎症抑制作用、抗酸化作用、抗ガン作用など、様々な効果が報告されています。

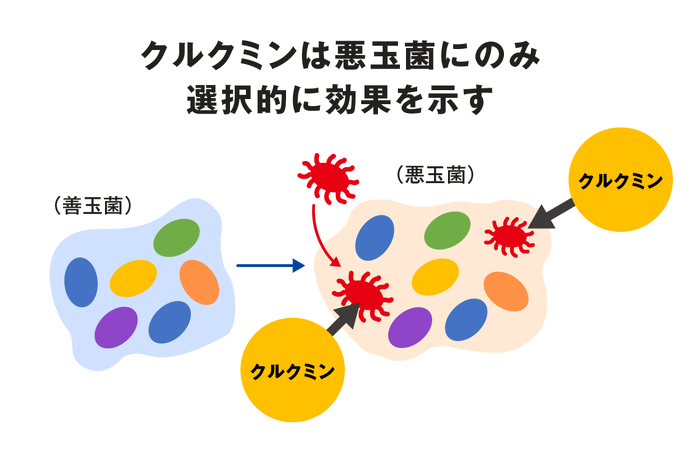

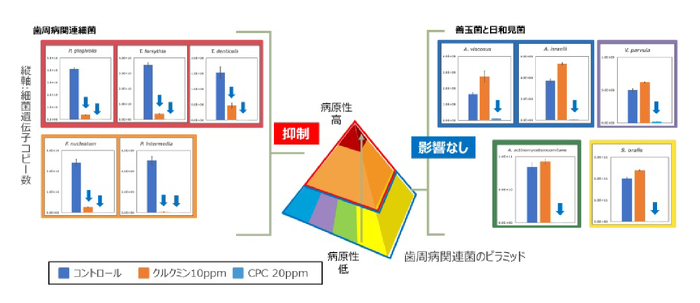

サラヤでは2018年から2024年まで、大阪大学大学院歯学研究科と共同研究講座を設立し、歯周病原菌に対するクルクミンの効果を研究するとともに、その研究成果により、サラヤはクルクミンとしてウコンエキスを配合した商品を研究してきました。そして、共同研究講座の中でクルクミンの選択的な抗菌効果を見出しました。選択的な抗菌効果とは、病原性の低い善玉菌や日和見菌には影響せず、歯周病原菌の増殖を抑える効果です。この効果は一般的な殺菌剤である塩化セチルピリジニウム(CPC)やクロルヘキシジングルコン酸塩(CHG)には見られない特徴です。

もっと詳しく:クルクミンが効果を持つ歯周病菌って?

クルクミンは歯周病菌には抗菌効果がある一方、日和見菌や善玉菌には影響を与えにくいため、口腔内フローラを整える可能性があります。

もっと詳しく:クルクミンが効果を発揮するには「水に溶かす」技術が重要

2) 第2回永久歯の抜歯原因調査8020財団より https://www.8020zaidan.or.jp/pdf/Tooth-extraction_investigation-report-2nd.pdf

4. まとめ:クルクミンが口腔内フローラを整え、歯周病予防の新たなアプローチに

フローラが乱れた口腔内にウコンエキス(クルクミン)を作用

→日和見菌・善玉菌は残しつつ、悪玉菌を抑制

→悪玉菌が抑制されている間に日和見菌・善玉菌が増殖

→悪玉菌が増えにくい環境に

フローラを整えることは歯周病予防に有効であると示唆される。

もっと詳しく:選択的な抗菌効果のほかにも、クルクミンのさまざまな効果

出典:第73回日本口腔衛生学会学術大会 発表

5. 研究成果

<論文投稿>

- Shusuke Izui, Shinichi Sekine, Hiroki Murai, Hiroki Takeuchi, Atsuo Amano. Inhibitory effects of curcumin against cytotoxicity of Porphyromonas gingivalis outer membrane vesicles. Arch Oral Biol. 2021; 124: 105058.

- 瀬古雄亮、村井浩紀、松村玲子、平田善彦、久保庭雅恵、天野敦雄. 溶媒の特性がクルクミンのPorphyromonas gingivalisに対する増殖抑制効果に及ぼす影響. 日本口腔衛生学会雑誌. 73(2). 97-102(2023).

- Hiroki Murai, Masae Kuboniwa, Reiko Matsumura, Yoshihiko Hirata, Atsuo Amano, Curcumin inhibits growth of Porphyromonas gingivalis by arrest of bacterial dipeptidyl peptidase activity., J Oral Microbiol. 16(1): 2373040 (2024).

<学会発表>

- ウコンエキスによる口腔連鎖球菌の付着抑制効果、瀨古雄亮、松村玲子、山本将司、日本防菌防黴学会 第46回年次大会

- クルクミンはPorphyromonas gingivalisのジペプチジルペプチダーゼの活性を阻害しメタボロームを変動させることで増殖を抑制する、村井浩紀、久保庭雅恵、松村玲子、平田善彦、天野敦雄、第72回 日本口腔衛生学会学術大会

- EMA-PCR法を用いたクルクミンの口腔細菌に対する選択的抗菌作用の評価、垣内美穂, 村井浩紀, 久保庭雅恵、松村玲子、平田善彦、天野敦雄、第73回 日本口腔衛生学会学術大会

6. もっと詳しく

クルクミンはどんな歯周病菌に効果があるの?

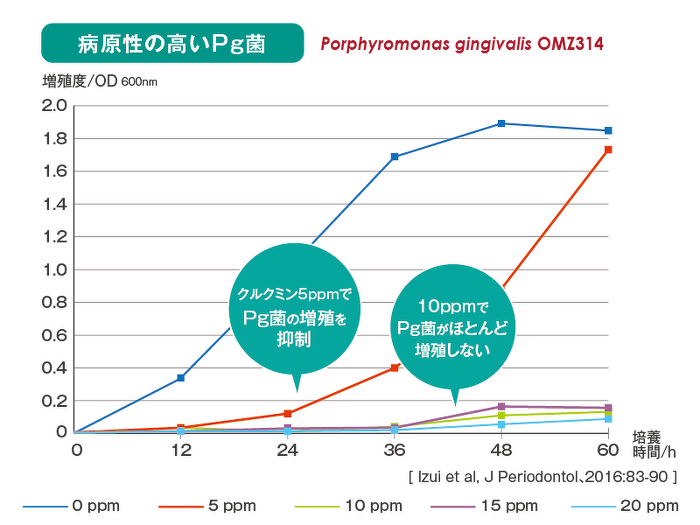

クルクミンは、代表的な歯周病菌であるジンジバリス菌(Porphyromonas gingivalis:ポルフィロモナス ジンジバリス)に対して様々な効果を持つことが報告されています。(例えば、増殖抑制、バイオフィルム形成抑制、タンパク質分解酵素の阻害など)

ジンジバリス菌の特徴

- 酸素が少ない歯周ポケットなどに存在し、タンパク質や血液に含まれる鉄分を栄養として増殖する

- ジンジバリス菌の存在と歯周病の進行に関係性があると考えられている

- 強力なたんぱく分解酵素を出し、歯周組織の損傷を促進する

- 心血管疾患や糖尿病、呼吸器疾患など、全身の健康に関与する可能性が示唆されている

クルクミンが効果を発揮するには「水に溶かす」技術が重要

クルクミンは水に溶けにくい成分です。

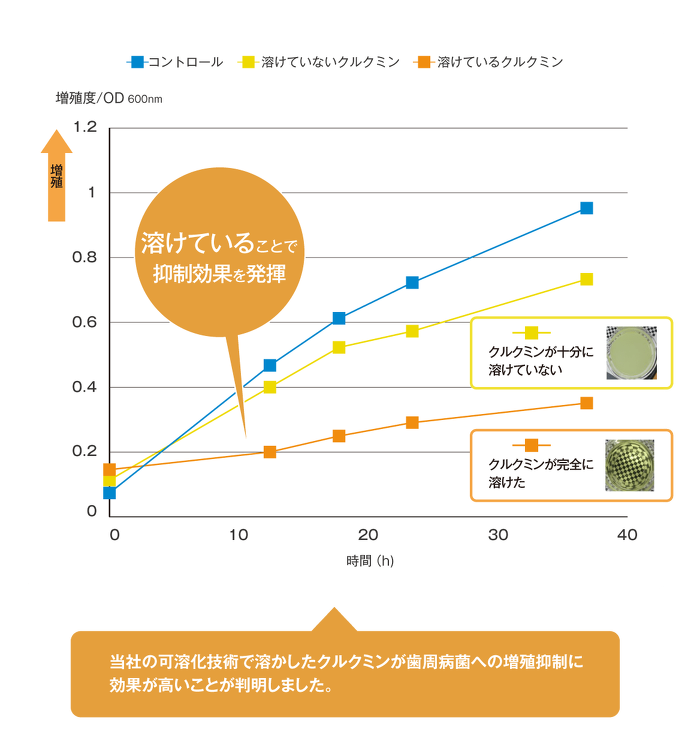

クルクミンにはジンジバリス菌の増殖を抑制する効果がありますが、水に分散させるだけではその効果は発揮されません(下のグラフの黄線を参照)。2価アルコールであるプロピレングリコールを使ってクルクミンを水に溶かすことで、抑制効果を発揮できることがわかりました(オレンジ線を参照)。

サラヤのクルクミン技術

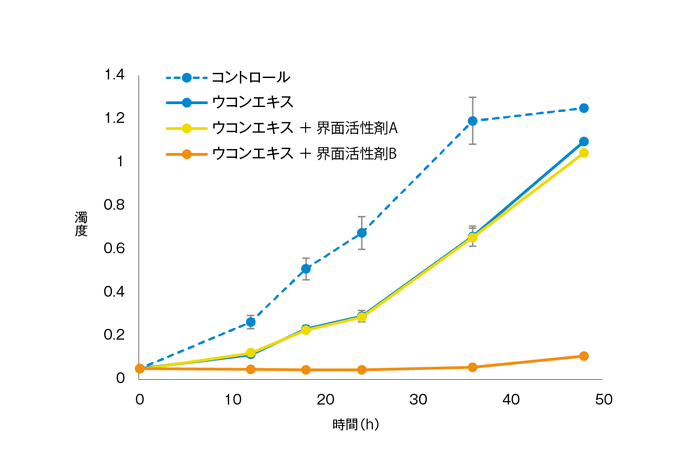

研究を進める中で、クルクミンを安定させるために使用する界面活性剤の種類によって、ジンジバリス菌に対するクルクミンの効果が変わることがわかりました。界面活性剤Aを使用してもジンジバリス菌の抑制には変化がありませんでした(下グラフの黄線を参照)が、界面活性剤Bを使うと抑制効果が高まることが分かりました(オレンジ線を参照)。

7. もっとすごい、クルクミン

細胞修復促進効果:クルクミンが毒素をブロックして細胞の回復を促進する

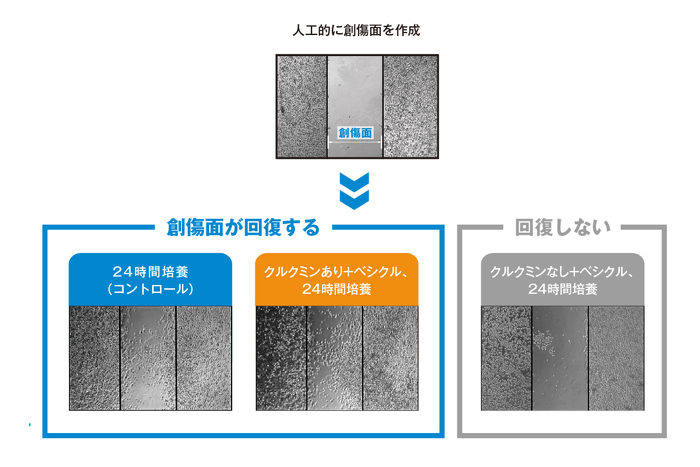

口腔内において、歯肉上皮細胞は歯周組織のバリアとして機能し、有害な物質や細菌の侵入を防ぐ働きをしています。歯肉上皮細胞が損傷を受けると歯周病原因菌の毒素(ベシクル)が歯周組織に侵入やすくなり、炎症が続いたり、損傷の回復が遅くなったりします。傷をつけた細胞表面にベシクルを添加すると傷は修復しませんが、クルクミンも一緒に添加すると細胞が修復されました。クルクミンがベシクルの効果を阻害することで創傷面積が回復したと考えられます。

ベシクルとは

歯周病原因菌であるPg菌が恒常的に分泌している外膜小胞。ベシクルにはジンジバリス菌が持つ毒性因子が含まれており、細胞内に取り込まれることで歯周組織にダメージを起こすと考えられている。

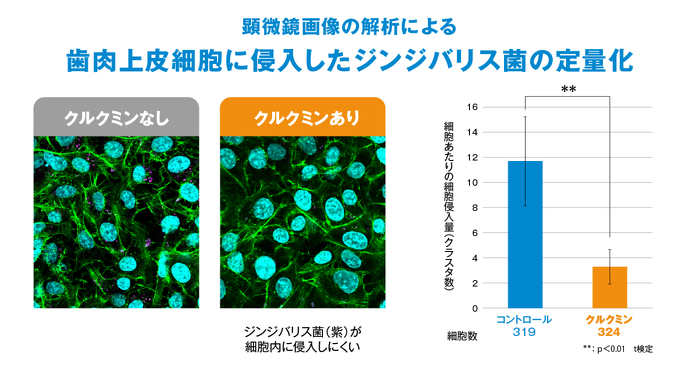

細胞侵入阻害効果:クルクミンがあるとジンジバリス菌が歯肉の細胞に侵入しにくい

ジンジバリス菌は歯肉上皮細胞に侵入して感染することで、口腔内で定着します。クルクミンがジンジバリス菌の細胞への侵入に影響するかを調べました。細胞にジンジバリス菌を添加して培養した後、細胞を洗浄し、細胞に侵入していないジンジバリス菌を取り除きました。結果を図に示しています(クルクミンなし、あり)。

クルクミンありの図では紫色のジンジバリス菌が少ないことが分かります。これはクルクミンがジンジバリス菌を細胞に侵入しにくくしていることを示しています。

Blue:DAPI Green:Streptoavidin-Alexa488

Mazenta:anti P. gingivalis mouse IgG & anti-mouse IgG-Alexa555

Leica SP8 X640